Reviews & Articles

在數據洪流中尋找立足點──評《信奉一條河流:亞洲數碼藝術展》Review: “Believe in a River: Asian Digital Art Exhibition”

Phoebe WONG

at 8:35pm on 11th October 2025

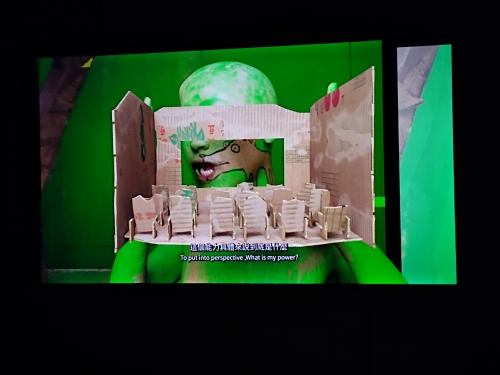

Above images:

Kawita Vatanajyankur + Pat Pataranutaporn,《人體外殼裡的機器幽靈》

Phoebe Wong reviews the exhibition “Believe in a River: Asian Digital Art Exhibition” at Macau's Lotus Art Space - a new art space located at the Legend Palace Hotel, Macau Fisherman’s Wharf. The exhibition ends on 18 October 2025.

在數據洪流中尋找立足點──評《信奉一條河流:亞洲數碼藝術展》

文:黃小燕

「在技術層面,數碼影像並非『影像』的真身,而是一番運算。」

──媒體學者Nicholas Mirzoeff, 2015

這個暑假,澳門的藝文盛事「藝文薈澳」開鑼,節目眾多,目不暇給。當中,我看了又印象深刻的,是在蓮花藝術空間展出的《信奉一條河流:亞洲數碼藝術展》(Believe in a River: Asian Digital Art Exhibition),展覽小而美,格局卻開闊。這是「藝文薈澳」2025的一檔平行展,由常嬋、羅鍵鏘與林小雯三位新一代策展人共同籌畫,展出六位亞洲年青藝術家的七件作品。

(澳門)蓮花藝術空間

展覧現場

「河流」在這裡既是地理與文化的隱喻,也是數據與影像的流動象徵。亞洲的河流——湄公河、恆河、長江——承載著跨越廣闊地域的記憶與政治現實;數碼之河同樣如此,既連結也沖刷,既孕育也改造。基於這一思考,《信奉一條河流》藉由藉傅秀璇、Kawita Vatanajyankur、咪咪史有限公司、陳若璠、黃詠瑤、李亦凡等六位藝術家的作品,探問數碼時代的身體、記憶與權力,追索技術與身體、都市與生態、身份與記憶之間的流動與交織。

Kawita Vatanajyankur + Pat Pataranutaporn,《人體外殼裡的機器幽靈》

一踏進展場,不其然會被泰國藝術家 Kawita Vatanajyankur 的簡潔有力作品吸引。她的行為藝術《人體外殼裡的機器幽靈》乍看很簡單:在艷紅色地板上用白粉筆畫出一圈圈向外旋轉的圓,但同時結合 Pat Pataranutaporn 開發的 AI 程式,透過電極控制痛覺強度,直接干涉藝術家的身體感受與動作。畫面的圓圈逐漸擴大,身體的抽搐也越來越明顯,作品呈現了科技對身體的掌控張力,以及人類意志與機械指令之間的拉鋸戰。

「咪咪史有限公司」以一支充滿未來感的地產廣告短片為切入,帶領觀眾穿梭回千禧之際的羅湖,重溫東門步行街與國貿地段的黃金歲月,重現90年代的消費文化與「深圳速度」。

咪咪史有限公司,《40年後,你在哪裡?》,錄像截圖。 (圖片提供:藝術家)Photo courtesy of the artist

傅秀璇,《早安,青春肉體》

90後公爵咪咪史從深圳闖蕩至荷蘭海牙,成立創意時尚工作室「咪咪史有限公司」。咪咪史這支《40年後,你在哪裡?》(2022)用幽默方式探討都市記憶與商業發展的關係,令我想起 50後大尾象藝術家徐坦這樣描述他所經歷的1990年代:廣州、深圳充斥「第三世界的奢華」!而那時,廣東在市場化與都市化浪潮中領先全國;即便香港台灣乃至全球都在高喊「末世紀」,充滿樂觀、急速發展並滿懷未來憧憬的中國,從沒有留給悲觀論調一席之地。

.jpg)

傅秀璇,《早安,青春肉體》,錄像截圖。

(圖片提供:藝術家)

傅秀璇(Charmaine Poh)來自新加坡,現為「柏林漂」。在《早安,青春肉體》中,她玩deep-fake技術,將自己12歲的童年電視影像擷取出來,化身網路新聞主播,揭露網路文化同樣是集體焦慮與性別不公的溫床,騷擾、暴力消費女性身體在線上線下皆然。影片中,傅引用Legacy Russell的「故障女權主義」來自我賦權;Russell在《Glitch Feminism: A Manifesto》中主張,將數位空間的「故障」視為拒絕與抗爭的力量,是解構性別二元、重塑身體與身份敘事的策略,並邀請我們在數碼縫隙中開拓多元、流動的自我表現方式。

在《40年後,你在哪裡?》與《早安,青春肉體》,各自挪用公眾熟悉的媒體語言批判現狀。至於李亦凡的《難忘的形狀》則另闢蹊徑,努力探尋及創造新的媒體語彙。李亦凡的創作結合雕塑、繪畫與影像投影,拼湊出一種破碎、不完整的敘事場景,宛如創作過程留下的殘片。觀者透過這些殘片,能隱約感受到他在追尋敘事時的迷惘與渴求。當讀到策展人如是介紹李亦凡的創作路徑,「他竭力開發自己的錄像製作軟體工具;這是一套自行打造的個人化系統,但其展現的能力卻可與資源豐沛的數位特效產業匹敵」,直覺得他跟台灣前輩藝術家高重黎是一路的:對機具、影像生產與權力制宰的深切反思。《難忘的形狀》亦如是,敘事上大抵設定為一場類似破敗科技產品的發表會,一方面描繪主角在為而設計的軟體工具所衍生出的社會與倫理問題中掙扎,另方面也側寫電腦軟體產業的政治經濟學。

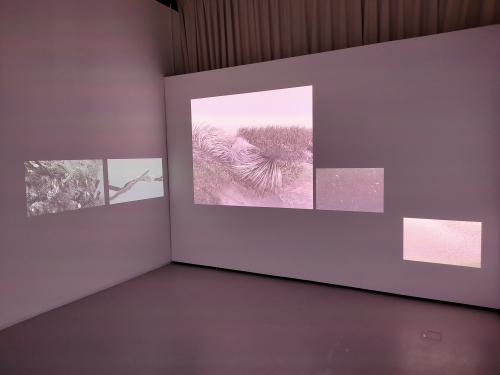

陳若璠以多頻道影像裝置《暖樹》安放她對逝去愛犬的情深寄託,展現人類透過科技尋求慰藉的想望。作品以纏繞的紫藤枝象徵思念的延綿,栗殼纖維還原犬毛的觸感,透過3D建模塑造出毛絨質感的樹體,再以呼吸節奏的動畫注入生命,使愛犬在數碼影像的持續流動中存在;再配合多重

空鏡與微塵的畫面,顯出淡淡哀愁。在物種與材質的交織中,《暖樹》承載了人與自然的共生的願景,把它視作一則物種混融的生態寓言也未為不可。

李亦凡,《難忘的形狀》,錄像截圖。(圖片提供:藝術家)

李亦凡,《難忘的形狀》

陳若璠,《暖樹》,現場裝置

陳若璠,《暖樹》,錄像截圖。(圖片提供:藝術家)

這檔展覽中的多件作品的批判都隱隱帶有悲觀的為底色,拷問未來、科技與身體;相比之下,在美高梅動感高科技劇場、張藝謀總導演的《2049》,雖不乏對科技焦慮的投射,卻始終以樂觀基調貫穿全場,與展覽形成鮮明對比。

《2049》由八節傳統表演結合科技元素所構成。其中,「神鼓」一幕,AI機械臂跟隨現場鼓聲移動,在巨型投影機下,與舞者的影子展開追逐。另一幕,人身數碼腦的iPad操,配上大螢幕的iPad頭千人操畫面,呈現一派si-fi邪典電影《大都會》的反烏托邦景象。最具話題性的,莫過於一群人形機械人H1跳秧歌舞;當教會機械人舞步後,舞者會被取代嗎?在這場劇場表演中,給出否定的答案:表演中途機械人突遭短路,最終仍得靠秧歌舞者收拾殘局,完成演出。《2049》中種種與科技或結合或互動的嘗試,顯示《2049》藉機器人技術(robotics)的把玩與碰撞,或並置虛實、橫生幻象,令科技補充並豐盈傳統藝術,彰顯傳統藝術面對科技浪潮時的自我定位與更新力量。

「在技術層面,數碼影像並非『影像』的真身,而是一番運算。」當媒體學者Nicholas Mirzoeff發出這樣的提醒之時,演算法、消費級AI還未進入尋常百姓家。再推演 Mirzoeff 的警示,今日的數碼洪流不只是技術運算,更是權力和主體能力的重塑,日常點擊也承載政治意涵;無形網絡滲透生命經驗,重塑「真實」與「經驗」的界限;「0與1 」衝刷人機邊界,將意識與行動一併捲入不可逆的數碼共生洪流。