Reviews & Articles

抓到你耳朵,把邊界包括在外 Review of 'Title Untitled', a devised theatre piece

Phoebe WONG

at 3:37pm on 14th July 2025

(Phoebe Wong (aka 文化苦力 or 'Cultural Coolie') reviews Title Untitled, a devised theatre piece co-created by Nerve and Vee Leong, produced in April 2025. In Chinese only)

抓到你耳朵,把邊界包括在外 - Review of Title Untitled, a devised theatre piece

撰文:文化苦力

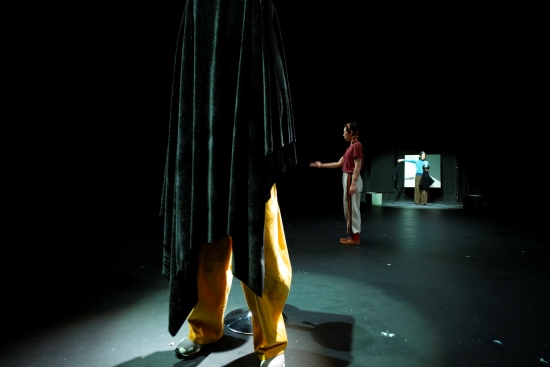

「《無無題》,讀起來像口吃。四五六六日,四天五場演出,以另類或小劇場而言,場數不算少。許敖山 (Nerve)、馮程程 (Vee Leong) 共同創作,黎蘊賢Orlean 監製。Vee說《無無題》達成她的三個創作願望:當代構作、繪畫在劇場的形式轉譯、音樂與聲音在劇場的表演性。」

「這個不以故事推進的劇場構作,沒有高潮起伏的敘事跌蕩,沒有角色,沒有堂皇佈景,但仍能抓住觀眾,不覺拖踏。當然,60分鐘的製作/演出不算長。」

「奉『野』為小說圭臬的張大春曾為小說下了這樣一個鬆動又靈動的定義:小說就『是一個詞在時間中的奇遇』,而非要表達甚麼故事甚麼主題不可,否則它不過是傳遞情感、想法或觀念的工具。[1]張大春恨極被意義耽誤的小說書寫(而至欣賞)。如果我能借用,Vee和Nerve 等的構作不也可以是「一個詞在時間中的奇遇」嗎?這齣構作源自Nerve對語言、言說的困惑,作為出發點,參與者(導演、演出者及其他創作人)邊做device method邊做工作坊邊排演邊討論邊建框架邊排演邊修正邊討論邊排演,一伙人共同創作,攪拌聲、字、肢體、空間、燈等元素的展演性,以至擴張、交疊它們的邊界,築出意涵。」

「穿越種種元素之間的隱性界限,打開它們彼此聯通的感知。」

「這裡,表演者(performers)不是甚麼角色,卻仍有人設。一臉凝重中帶點狐疑的Nerve 像個遊蕩者,四處尋找、撿拾語言碎片;佢有話要講,卻得不到裝載?Annisa一時吹tuba(低音號),一時唱歌仔;吹古典西洋樂和唱歌仔都是正經事。Keith聽來能言善道,他滔滔不絕的嘮嘮切切,更像是囈語。舞者Carman 是個無言者(失語?),基本上以形體『說話』⋯⋯ 」

「The tuba steals the show!看一場演出,讓我認識了一件冷門樂器。Cool爆!」

「語言與身體/靈魂的類比,文字人各有體會。『語法有如走路,修辭是舞蹈。』香港文化聞人陶傑如是說。而沙翁早就用靈魂比喻語言:『正是這個偉大的通俗劇之王沙士比亞說,講另一種語文就好像擁有另一個靈魂。』[2]翻譯家思果引Hilaire Bellec的話,說:翻譯是『外國話借本國屍還魂』。我看村上春樹的《挪威的森林》時,女主角亞綠說男主角渡邊的講話方式與眾不同,很怪但有趣。不知是否翻譯的問題,我在中文版看不出來?而當我想像一個左撇子的動作,去嘴嚼——講話方式與眾不同,很怪但有趣,對不可言詮的情狀倒又領會過來。 」

「Carman是個幽靈?」

「這是一齣用耳朵看的戲?」

「DIY紙皮盒喇叭,為演出製造獨特的聲效?」

「我聲竅未開,對聲響、音色都感知薄弱,聽不出聲音是從大大小小的紙皮箱蹦出來,大抵叫創作人失望。表演者把紙皮箱一個個摞起來,如變形金剛,聲音層層疊的視覺化意象又是擺明車馬的。」

「Jasper Fung負責聲響、聲效(sound design)。 當他提議棄用場地原有的揚聲器,這與營造不一樣的聆聽體驗有關——但這不是最重要的,他更在意團隊認同他的玩味試驗與自我挑戰的精神:回到振動技術與聲的原點,把音頻換能器 (audio transducers) 與物件組裝起來,不論紙箱、檯、鼓凳,就可合成DIY喇叭。終於,除了觀眾席底下的是場地提供的專業揚聲器——要收tuba 的低音,12隻DIY喇叭撐起整場演出。」

「Jasper 也玩著音訊干擾( audio feedback),也就是吵不棱登的回音。但是,《無無題》現場feedback沒有尖聲亂響,這是少有不令人討厭的feedback!他在摸索著噪音的邊界。 在他而言,噪音指unwanted sound(多餘的、不受歡迎的聲音),但甚麼聲音是多餘的、不受歡迎的可因人因處境而異了。」

「Annisa本身愛玩電子噪音,於她,音樂是一種時間的排列(time arrangement),並形成具調性(tonal);噪音就是失去具調性的音樂。」

「我立即有個亂擠時間的畫面!」

「台上的Nerve有一陣子不斷重複說『遠』,單一隻字,中文同音字多,齋聽,有音無義,老實說,我就聽不出是字,以為他擬聲呻吟著甚麼。」

「有人會視有音無義的嘰哩咕嚕為噪音。」

「台上的球,咕嚕咕嚕的滾動聲,又不無治愈。」

「《四月歌》,歌詞離奇拼接、九唔搭八,看似自由而即興。Nerve 的曲詞在Annisa超級唔理三七二十一有咁過癮唱咁過癮的發揮及演繹下,效果就是supercalifragilisticexpialitriennial。」

「九唔搭八的歌仔和tuba的重低音一樣引人入勝。Tuba 慢吞吞的,除深沉之外,我想不出怎樣去形容它的音色。」

「只從聲音看這檔演出,太狹窄,會錯過很多東西。」

「影像媒介理論學者 W.J.T. Mitchell在其2005年文章 "There are no visual media"

試著撥亂反正,指出包括了電視、電影、繪畫、攝影的所謂visual media視覺媒介不過是個約定俗成的說法,不論是出於定性認識的問題抑或權宜之稱,它非常不準確,也有誤導成份(highly inexact and misleading)。Visual media從來是多感官的交錯。」

「美國錄像藝術家Bill Viola 常常強調聲音在他的錄像的重要性。他說每處地方都有它自己的聲音,那是各種事物聲音的總和——如電器、喉管的嗡鳴、空氣的流動、來路未明的窸窣之聲等等,Viola 稱之為『底聲』(under-sound),人好好定下來,就能漸漸聽到那底聲。他拍攝一處地方,錄像很多時候就是根據那裡的底聲來剪輯的。」

「Paul Auster曾借自己小說的角色描述書寫情狀:『我坐在桌前書寫,聆聽著筆尖在紙上摩擦發出的沙沙聲……當我沿著頁面一行行寫下去,一團團筆痕構成一個個字詞,而每個字詞在我腦中化作一道聲音。每次落筆,我便仿佛聽到自己內心低吟的聲響,縱然唇邊毫無聲息。』[3]這段文字,Auster就正在示範書寫由字、形、觸、聲的多重共構,呈现一回視覺(畫面)與聲的多感官經驗。」

「張大春在《小說稗類》讚嘆吳承恩的《西遊記》以詩、詞交代動作,即詩詞裡音韻、節奏的聽覺意象類比武功動作,作者將動作的摹擬交給耳朵,『此一發明啟動了動作書寫的新力學,【……堪稱為】中國小說史上的革命性壯舉』。[4]張大春的這個說法發前人所未發,張說出探索視覺與其它感官共存的嘗試與創造力。」

「當讀到張愛玲的《第一爐香》(1943)用音樂比喻布料:『毛織品,毛茸茸的像富於挑撥性的爵士樂;厚沉沉的絲絨,像憂鬱的古典化的歌劇主題歌;柔滑的軟緞,像《藍色的多瑙河》,涼陰陰地匝著人,流遍了全身。 【……】下正奏著氣急吁吁的倫巴舞曲,薇龍不由想起壁櫥裡那條紫色電光綢的長裙子,跳起倫巴舞來,一踢一踢,淅瀝沙啦響』,想起她19歲時曾自言『對於色彩,音符,字眼,我極為敏感』[5]的不虛,她能將感官體驗相互交織是天賦(有歸因於她可能患聯覺症),也是她有意識選擇如此呈現,看她在同一篇文章如何臚列自己的喜好:『我懂得怎麼看《七月巧雲》,聽蘇格蘭兵吹 bagpipe ,享受微風中的藤椅,吃鹽水花生,欣賞雨夜的霓虹燈,從雙層公共汽車上伸出手摘樹顛的綠葉。』[6]」

「打岔夠了。」

「發揮無無題,包含著多重詮釋,最扣題的,要算動作題那一幕。要觀眾猜啞謎,卻玩反其道而行, performers要做出無稜兩可的動作,才算合格過關, 令人會心。」

「創作與理解之間總有距離。」

「無題早已暗示所有的題旨、內容與興味得由觀眾自行掌握,詮釋權已從創作者轉移到觀者手中。藝術不再是創作者要給觀眾甚麼,而是觀者自己發掘意涵。」

「Vee 的構作嚴密,字幕機上文字的顯隱(擺放角度、覆蓋黑布、字疊字疊字),淺入深出,發揮著微妙的作用。」

「以吹奏tuba來收結,喑啞之聲在黑暗中幽幽蕩漾,然後,歸於寂静。聲希卻意漸蘊。」

「Annisa 吹奏蕭士塔高維奇《第15號交響曲》的一段樂句,那原本屬於鋼片琴的樂句,改用tuba來吹,如是,『會不情願的把自己音樂描述為具實驗性』的Annisa,其實做著轉換的嘗試。當代交響樂的編制宏大,包含50-80件樂器,樂師動輒數十至一百人。Tuba,一種極度有限的樂器,在樂團的浩瀚音牆之中,它低沉的聲響穿透層層和聲,不張揚,卻穩定地支撐著旋律的流動,如同深海中沉靜的脈搏,為交響的壯闊賦予厚重的基石。Annisa的嘗試頗有拔插頭的意味,透過樂器的獨奏, 探索並擴展tuba的可塑性。」

「把交響樂陌生化,讓人想到聲音藝術家楊嘉輝的《消音狀況》系列,其中有《消音弦樂四重奏》 (2014)、《消音的柴可夫斯基第五交響曲》 (2018)等。《消音的...第五交響曲》由科隆的樂團按藝術家要求把樂曲作『靜音』演奏——主要樂聲被消除、演奏動作給強調,因而突顯出、放大了那些平時被忽略或隱藏在演奏背景中的副聲(para-sound)和環境(雜)音。這系列作品令觀眾思考聆聽的真義與音響的邊界。」

「減法成了創作的貢桿。」

「無無題借無題發揮,作為創作貢桿,把邊界包括在外。」

「一般劇場的演出是先有劇本,構作劇場的運作恰是相反。由一個詞、概念或想法的萌生,讓子彈飛,無妨多飛一會,最終成為演出版本。構作演出像個朝四方八面生長的東西。Nerve和Vee先構作後寫文本,Vee以writerly text筆法寫成《無無題》文本,作為演出劇目文本(repertoire)。」

「不知道這是否本土構作劇場的首個劇目文本?無論如何,這樣的記錄(對未來的討論)十分重要。」

「Orlean 從orleanlaiproject 到 No Discipline Limited持續探索著跨媒體式構作(intermedia) ,與Nerve合作的,就有迷睡裝置歌劇《桑莉吟》、紀錄歌劇《肖像曲》、電影歌劇《1984》、裝置表演《像是動物園》。再看近年當代表演界如何表述他們的實踐,不少都以跨界之姿、並包含科技新媒體實驗著他們的實踐:非常林奕華搞「舞台映画」;進念由多媒體歌劇(《利瑪竇的記憶宮殿》)到「舞台科技劇場」(《說唱張愛玲》);Machine & Art NOW的沉浸式媒體演出(《連繫不明》、人工智能音樂演出(《人類協奏曲》);一與異作邦的虛擬實境劇場(《轉念之間》、《山海二零四玖》);香港城市當代舞蹈團以動態鏡頭語言重構舞蹈敘事(《茫然先生2.0》)等等。」

「可以用new media dramaturgy新媒體戲劇策劃的思路來概括他們的實踐嗎?」

「誰在討論及書寫香港new media dramaturgy的發展呢?」

「……亅

(完)

[1] 見: 張大春《小說稗類》,「一個詞在時間中的奇遇——一則小說的本體論」,2004。

[2] 引自:胡晴舫《旅人》,頁36。

[3] 英文原文:I am sitting at the table, listening to the pen as it scratches along the surface of the paper. [. . .] So it goes as I work my way down the page, and each cluster of marks is a word, and each word is a sound in my head, and each time I write another word, I hear the sound of my own voice, even though my lips are silent.” (From Travels in the Scriptorium (2006), Paul Auster, https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewBook?id=0)。

[4] 見: 張大春《小說稗類》,「說時遲,那時快:一則小說的動作篇」,2004。

[5] 引自《天才夢》,《天才夢》是張愛玲19歲時(1939年)在《西風》雜志的徵文賽中所創作的一篇散文。

[6] 同上。